Deflation vs Disinflation: Was Sie wissen sollten

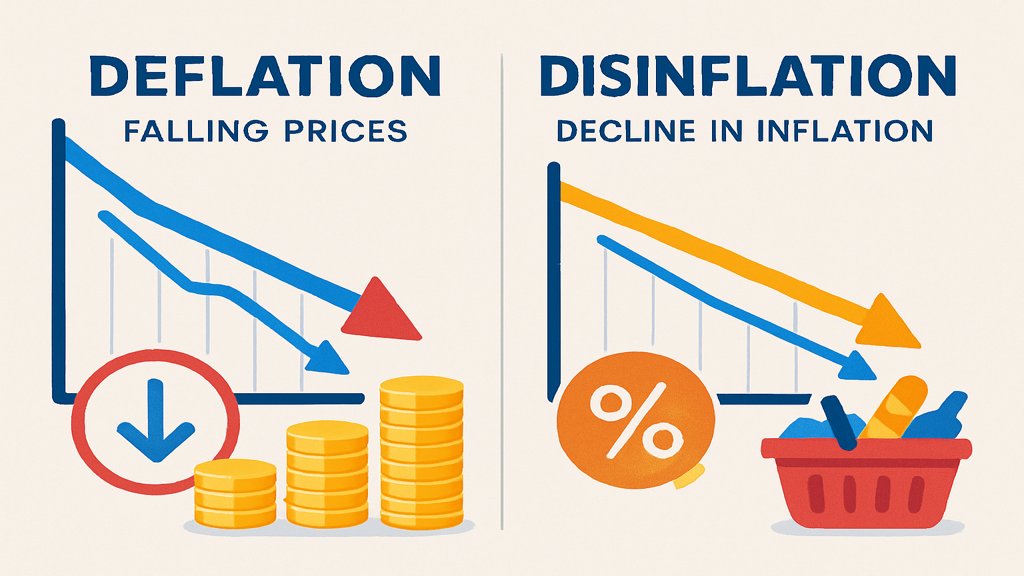

Deflation und Disinflation sind Begriffe aus der Wirtschaftswelt, die oft verwechselt werden, obwohl sie unterschiedliche Phänomene beschreiben. Beide haben erhebliche Auswirkungen auf die Wirtschaft und Ihre persönliche Finanzplanung. Doch was genau steckt dahinter? Und warum ist es so wichtig, den Unterschied zu verstehen? In diesem Artikel beleuchten wir die Definitionen, Beispiele und Unterschiede dieser Konzepte sowie ihre Auswirkungen und Erkennungsmerkmale.

Was ist Deflation?

Deflation beschreibt einen anhaltenden Rückgang des allgemeinen Preisniveaus in einer Volkswirtschaft über einen längeren Zeitraum. Dies bedeutet, dass Waren und Dienstleistungen mit der Zeit günstiger werden. Auf den ersten Blick mag das vorteilhaft erscheinen – schließlich können Sie mehr für Ihr Geld kaufen. Allerdings ist Deflation ein ernstes wirtschaftliches Problem, das oft mit einer schwachen Nachfrage einhergeht.

In einer deflationären Phase sind Unternehmen häufig gezwungen, ihre Preise zu senken, um Kunden anzulocken. Gleichzeitig leiden sie unter sinkenden Umsätzen, was zu Stellenabbau und Investitionsstopps führen kann. Die Konsequenz ist ein Teufelskreis: Sinkende Einkommen und steigende Arbeitslosigkeit führen zu noch weniger Konsum, wodurch die Deflation weiter verstärkt wird.

Ein bekanntes Beispiel für Deflation war die Weltwirtschaftskrise der 1930er Jahre. Damals erlebte die globale Wirtschaft massive Preisrückgänge, was zu einer tiefen Rezession und sozialer Not führte. Weitere Hintergründe zur Inflation und ihren Mechanismen finden Sie auf der Seite Was ist Inflation.

Was ist Disinflation?

Disinflation ist ein weniger dramatisches, aber dennoch wichtiges Phänomen. Es bezeichnet eine Verlangsamung der Inflationsrate – also eine Abnahme des Tempos, mit dem Preise steigen. Im Gegensatz zur Deflation bleiben die Preise bei der Disinflation weiterhin positiv, steigen jedoch langsamer als zuvor.

Definition und Merkmale

Disinflation tritt häufig auf, wenn politische oder wirtschaftliche Maßnahmen ergriffen werden, um die Inflation zu kontrollieren. Beispielsweise können Zentralbanken die Zinssätze erhöhen oder andere Instrumente einsetzen, um die Geldmenge zu reduzieren. Anders als bei Deflation werden die Preise nicht gesenkt, sondern steigen einfach weniger stark an.

Ein typisches Merkmal der Disinflation ist, dass sie nicht unbedingt mit einer wirtschaftlichen Krise einhergeht. Sie kann vielmehr ein Zeichen dafür sein, dass die Wirtschaft stabilisiert wird und eine Überhitzung verhindert werden soll.

Beispiele aus der Praxis

Ein bekanntes Beispiel für Disinflation war die Phase der 1980er Jahre in den USA. Damals führte die Federal Reserve unter Paul Volcker eine Serie von Zinserhöhungen durch, um die hohe Inflation der 1970er Jahre zu bekämpfen. Die Inflationsrate sank deutlich, ohne dass die Preise tatsächlich fielen. Dies half, die Wirtschaft langfristig zu stabilisieren.

Deflation vs Disinflation: Die wichtigsten Unterschiede

Wirtschaftliche Auswirkungen

Während Deflation oft eine wirtschaftliche Krise signalisiert, ist Disinflation eher ein normales Phänomen in einer funktionierenden Volkswirtschaft. Deflation kann Unternehmen und Verbraucher gleichermaßen belasten, weil sie die Investitionsbereitschaft und den Konsum senkt. Disinflation hingegen wirkt oft beruhigend auf die Wirtschaft, da sie die Inflation kontrolliert und eine Überhitzung verhindert.

Ein weiteres Unterscheidungsmerkmal ist der Einfluss auf die Schuldentilgung. Bei Deflation wird der reale Wert von Schulden höher, was für Schuldner eine zusätzliche Belastung darstellt. Disinflation hat hingegen keine solch drastischen Auswirkungen, da die Preise weiterhin steigen, wenn auch langsamer.

Rolle der Zentralbanken

Zentralbanken spielen eine entscheidende Rolle bei der Bekämpfung von Deflation und der Steuerung von Disinflation. Bei Deflation greifen sie häufig zu expansiven Maßnahmen wie Zinssenkungen oder dem Einsatz von quantitativer Lockerung. Ziel ist es, die Nachfrage zu stimulieren und die Wirtschaft anzukurbeln.

Disinflation wird hingegen oft aktiv herbeigeführt, zum Beispiel durch restriktive Geldpolitik. Hier geht es darum, einer zu hohen Inflation entgegenzuwirken, ohne die Wirtschaft in eine Rezession zu stürzen. Die Kunst der Zentralbanken liegt darin, ein Gleichgewicht zu finden, das sowohl Wachstum als auch Preisstabilität fördert.

Langfristige Folgen

Deflation kann langfristig verheerende Folgen haben, darunter eine anhaltende Wirtschaftsschwäche und soziale Spannungen. Unternehmen investieren weniger, Verbraucher halten ihr Geld zurück, und die Arbeitslosigkeit steigt. Zudem wird es schwieriger, Schulden abzubauen, was die finanzielle Stabilität gefährdet.

Disinflation hingegen hat eher positive langfristige Effekte. Sie kann helfen, die Inflation zu kontrollieren und die Wirtschaft auf einen nachhaltigen Wachstumspfad zu bringen. Allerdings besteht auch hier das Risiko, dass zu aggressive Maßnahmen zu einer wirtschaftlichen Abkühlung führen könnten.

Wie erkennen Sie Deflation und Disinflation?

Indikatoren zur Beobachtung

Es gibt verschiedene Indikatoren, die Ihnen helfen können, Deflation oder Disinflation zu erkennen. Dazu gehören:

- Verbraucherpreisindex (CPI): Dieser misst die durchschnittlichen Preisänderungen für Waren und Dienstleistungen und ist ein Schlüsselindikator für die Inflation.

- Produzentenpreisindex (PPI): Der PPI zeigt die Preisentwicklung auf der Produzentenseite und kann frühe Hinweise auf Deflation oder Disinflation geben.

- Zinssätze: Niedrige oder sinkende Zinssätze können auf Deflation hindeuten, während steigende Zinssätze oft mit Disinflation verbunden sind.

- Wirtschaftswachstum: Ein Rückgang des Wachstums kann auf Deflation hinweisen, während eine stabile, aber verlangsamte Expansion auf Disinflation hindeuten kann.

Relevante Datenquellen

Um diese Indikatoren zu verfolgen, können Sie auf verschiedene zuverlässige Datenquellen zurückgreifen:

- Statistische Ämter: Nationale Behörden wie das Statistische Bundesamt veröffentlichen regelmäßig Daten zu Preisen, Inflation und Wirtschaftswachstum.

- Berichte von Zentralbanken: Zentralbanken wie die Europäische Zentralbank (EZB) oder die Federal Reserve bieten umfassende Analysen und Prognosen zur Preisentwicklung.

- Finanzportale: Websites wie Finanz-Protokoll.de oder Bloomberg ermöglichen den Zugang zu aktuellen Wirtschaftsdaten und Expertenmeinungen. Um die EZB-Strategien besser zu verstehen, lesen Sie mehr über das EZB Inflationsziel.

Fazit: Warum es wichtig ist, den Unterschied zu kennen

Deflation und Disinflation haben zwar ähnliche Begriffe, aber völlig unterschiedliche wirtschaftliche Auswirkungen. Während Deflation oft ein Alarmsignal für eine Krise ist, kann Disinflation ein Zeichen für Stabilisierung sein. Für Verbraucher und Investoren ist es entscheidend, die Unterschiede zu verstehen, um fundierte Entscheidungen zu treffen. Die Beobachtung von Indikatoren und das Verständnis der Rolle von Zentralbanken können Ihnen dabei helfen, Ihre Finanzen zu sichern und auf mögliche wirtschaftliche Veränderungen vorbereitet zu sein.

FAQ zum Thema Deflation vs disinflation

Was ist der Unterschied zwischen Deflation und Disinflation?

Deflation beschreibt einen allgemeinen Rückgang des Preisniveaus, während Disinflation eine Verlangsamung der Inflationsrate ist, bei der die Preise weiterhin steigen, aber langsamer.

Welche Auswirkungen hat Deflation auf die Wirtschaft?

Deflation kann zu einer Verringerung der Konsumausgaben führen, da Verbraucher auf fallende Preise warten, was wiederum die Wirtschaftstätigkeit beeinträchtigen kann.

Wie wird Disinflation erreicht?

Disinflation wird oft durch geldpolitische Maßnahmen wie Zinserhöhungen erreicht, die darauf abzielen, die Inflationsrate zu senken, ohne eine Deflation auszulösen.